- Home

- 過去の記事一覧

カテゴリー:観光スポット

-

旧成徳中学校(アクセス・マップ・見どころ・概要・・・)

旧成徳中学校は繁昌町に位置しています。繁昌町では平安時代中期の延喜年間(901年~922年)に藤原繁成邸の庭・功徳池に安芸宮島から市杵島姫命・田心姫命・湍津姫命が勧請されて繁昌神社が創建され、江戸時代中期頃に一帯が繁昌町と言われるようになりました。 -

御室川(アクセス・マップ・見どころ・概要・・・)

御室川はかつて淀川水系の桂川に直接注いでいたが、1935年(昭和10年)6月の京都水害(鴨川水害)で天神川などとともに氾濫しました。その後1938年(昭和13年)9月から河川の付け替え工事が着工され、御室川が天神川に合流し、天神川が桂川に注ぐようになりました。 -

奥山田天神社(アクセス・見どころ・歴史概要・・・)

奥山田天神社では例年8月15日にかつて松峠でかね・太鼓を打ち鳴らして踊った雨乞いの儀式が起源とされる「ねりこみ囃子」が行われ、かね・太鼓・笛を演奏しながら奥山田会館から天神社まで練り歩きます。その後境内でお盆の「ぼんぼんまつり」が行われます。 -

往生院(アクセス・見どころ・歴史概要・・・)

往生院の本尊・阿弥陀仏は大乗仏教の如来のひとつで、西方の極楽浄土の教主とされています。阿弥陀如来は生あるものを全てを救う如来とされています。阿弥陀如来は飛鳥時代(7世紀前半)に日本に伝わり、平安時代中期以降に隆盛して阿弥陀如来像が造仏されました。 -

雲源寺(アクセス・見どころ・歴史概要・・・)

雲源寺開山である無極志玄は1282年(弘安5年)に生まれ、13歳の時に願成寺で出家し、東寺・東福寺などで修学しました。その後天龍寺開山・夢窓疎石に師事して南禅寺・臨川寺に住し、1346年(興国7年・貞和2年)に夢窓疎石の法を継いで天龍寺2世になりました。 -

石井神社(アクセス・見どころ・歴史概要・・・)

石井神社は賀陽宮(かやのみや)から篤く信仰され、1930年(昭和5年)に恒憲王(つねのりおう)王妃・敏子(としこ)殿下が参拝して皇子誕生を祈願し、その3年後に第124代・昭和天皇の第1男子・継宮明仁親王(つぐのみやあきひとしんのう)が誕生したと言われています。 -

池上院(アクセス・見どころ・歴史概要・・・)

池上院は本堂が川東西国三十三所(川東三十三ヵ所霊場)の第21番札所、観音堂(大悲殿)が第22番札所になっています。川東西国三十三所は江戸時代中期の1709年(宝永6年)暮春(春の終わり)に始まり、1925年(大正14年)晩秋に再興されたと言われています。 -

伏見桃山城運動公園(アクセス・マップ・見どころ・概要・・・)

伏見桃山城ゆかりの豊臣秀吉は1537年(天文6年)に生まれ、1554年(天文23年)に織田信長に仕え、その後戦功を重ねて頭角を現し、1582年(天正10年)に明智光秀を破り、四国・九州・関東・奥羽を平定し、1590年(天正18年)に天下を統一を成し遂げました。 -

岡田鴨神社(アクセス・見どころ・歴史概要・・・)

岡田鴨神社はかつて木津川近くに祀られていたが、木津川の流路変更によって度々水害に見舞われた為、飛鳥時代末期から奈良時代初期の第43代・元明天皇の岡田離宮跡に祀られていた天満宮の境内に移されたと言われています。木津川沿いには旧地が残されています。 -

光明寺(アクセス・見どころ・歴史概要・・・)

光明寺を創建したとも言われる聖徳太子は史上初の女帝である第33代・推古天皇の皇太子になり、冠位十二階・十七条憲法を定めるだけでなく、仏教を篤く崇敬し、聖徳太子建立七大寺とも言われる法隆寺・広隆寺・法起寺・四天王寺・中宮寺・橘寺・葛木寺を創建しました。 -

宇治公園(アクセス・マップ・見どころ・概要・・・)

宇治公園塔の島に十三重石塔を建立した興正菩薩・叡尊は興福寺の学侶・慶玄の子として生まれ、醍醐寺の阿闍梨・叡賢に師事して出家し、高野山に入って真言密教を学び、戒律の復興を志して真言律宗総本山である西大寺宝塔院の持斎僧になりました。 -

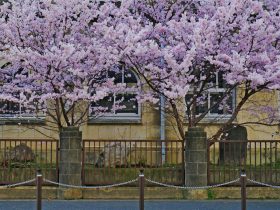

淀水路・淀緑地(アクセス・マップ・見どころ・概要・・・)

淀水路・淀緑地に植えられている河津桜は大島桜と寒緋桜の自然交雑種と言われています。河津桜は1955年(昭和30年)に静岡県賀茂郡河津町で発見され、1974年(昭和49年)に河津桜と命名され、1975年(昭和50年)には河津町の木に指定されました。